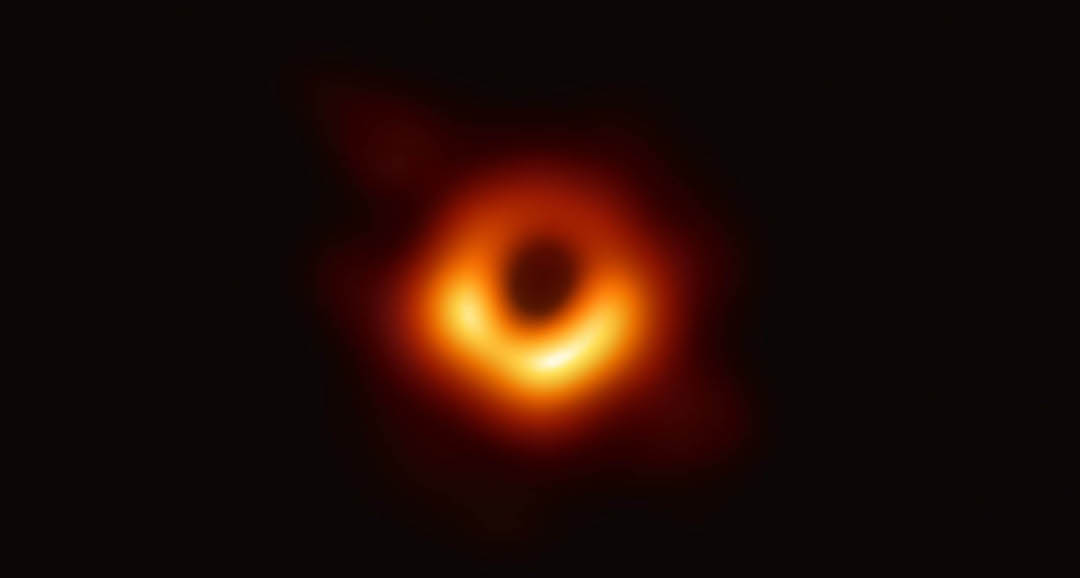

Por vez primera, los científicos han podido acercarse lo suficiente a un agujero negro sin ser devorados por la atracción gravitacional de este abstracto fenómeno del universo, para ponerle un sistema de recolección de datos que permitió que se tomara la primera fotografía de uno de éstos. La noticia, los memes y la conversación se hicieron virales.

¿Por qué un logro de la astrofísica, cuya naturaleza está envasada en un cúmulo de las más abstractas teorías, ideas incluso paradójicas que se autoaniquilan y al mismo tiempo se recrean, nos convoca a la pleitesía? La respuesta insufla, todavía, esperanza en nuestra sociedad, mayormente anestesiada.

Los agujeros negros no son sino la expresión de nuestra admiración más desnuda, más ingenua y más auténtica. El atavismo puro de reconocer una maravilla frente a nuestros ojos, una quimera que no requiere ser entendida para ser admirada, como la belleza en estado puro.

Nos asombran porque, de entrada, esa sensación la llevamos grabada filogenéticamente en el más ancestral gesto de admiración que tuvo la humanidad: alzar la mirada y ver el cielo, principalmente de noche. Dar cuenta de esa vasta extensión, aun sin entenderla. De nuevo, belleza en estado puro.

Nos asombran porque sus hipotéticas posibilidades, según las cuales se podrían hasta establecer viajes espacio-temporales, han sido exploradas y explotadas tanto por la literatura fantástica (el género lírico por excelencia de la magia) como por la ciencia ficción (ese cortocircuito de la fantasía), emocionándonos con la idea de que todo es posible.

La fantasía nos regaló a L. Frank Baum, quien nos hizo volar, literalmente, al mundo mágico de Oz, en donde el ejercicio de los valores universales (amor, valor, intelecto) nos llevarán siempre a buen puerto; y Lewis Carroll nos encantó hundiéndonos junto con Alicia en el País de las Maravillas, una ensimismada reflexión de la personalidad. ¿Qué es el tornado de Kansas y la madriguera del conejo, sino una metáfora de agujeros negros que llevan a universos paralelos y viajes hacia delante o hacia atrás en el tiempo?

La ciencia ficción ha ensayado sus versiones en el cine, que también ha contribuido a nuestro culto-oculto por los agujeros negros: Interestelar (2014), de Christopher Nolan, lleva a su protagonista al pasado, a través de un agujero de gusano, obsequiándole al personaje la posibilidad de contribuir a la construcción de su destino, desde el futuro. En cambio, Stanley Kubrick mandó al futuro al protagonista de 2001: Odisea del Espacio (1968) a través de un viaje en un hoyo negro.

Los hoyos negros nos asombran y nos hacen darle millones de visualizaciones a todo lo que de éstos se publicó ayer en el mundo digital –cuyo funcionamiento autopoiético es en sí mismo un hoyo negro– porque nos invitan a pensar y sentirnos cómodos con la idea de que aún no lo sabemos todo, en un mundo de sabelotodos.

Nos asombran porque al hablar de ellos conseguimos decir algo sobre la nada; acuerpamos, paradójicamente, lo que no tiene forma, y descubrimos la poderosa posibilidad recreativa del lenguaje.

En un mundo derritiéndose, en un país rajado por la polarización, en una ciudad monstruosamente hermosa, en un barrio de gente más preocupada por los perros que por sus vecinos, en una calle hundida por el apetito inmobiliario, en un edificio blanco de cuatro niveles, en un departamento que ha sido guarida por 11 años, en una habitación que es altar, en una cama matrimonial a la que le sobra aún espacio… yo prefiero creer que aún no lo sabemos todo, que la nada es más concreta que la materia negativa que nos envuelve y es más plástica y fantástica de lo que la depresión política nos impone.

Yo prefiero pensar que ese agujero negro que ayer conocí, por una foto que contribuyeron a tomar científicos mexicanos, me puede llevar a un lugar mejor. Golpeemos tres veces los tacones de nuestros zapatos, a ver qué pasa.